Quand nos cellules réagissent au mouvement

Philippe Germain, chercheur au CNRS, s’intéresse à une question fascinante : comment les cellules de notre corps peuvent-elles sentir la gravité, les pressions ou les mouvements autour d’elles ? Grâce à un mécanisme spécial, elles transforment ces signaux mécaniques en signaux chimiques, ce qui leur permet de s’adapter et même de modifier l’activité de leurs gènes. Ce domaine, appelé mécanotransduction, est étudié depuis 30 ans. Il nous aide à mieux comprendre comment les cellules réagissent à leur environnement.

Cette recherche est très utile pour le sport, notamment dans l'entraînement de haut-niveau ; mais elle ouvre aussi des perspectives dans le domaine médical, telle que la réparation de tissus musculaire, travaux conduits par le CNRS avec notamment le Centre Hospitalier Universitaire de Tours. On a longtemps cru que les muscles réagissaient seulement grâce au cerveau et aux hormones ; aujourd’hui, on sait qu’ils possèdent aussi leurs propres capteurs, capables de détecter l’effort et de s’adapter localement, sans forcément passer par le cerveau.

Le conférencier

Philippe Germain, spécialiste de mécanotransduction au Centre de Biophysique Moléculaire (CNRS), propose ici d'explorer les liens entre physique et biologie. Comment les cellules soumises à un stress mécanique peuvent-elles s’adapter, voire modifier l’activité de leurs gènes ? Les équipes du CNRS et d'unités de recherche partenaires étudient cela à différents niveaux : sur des cellules en laboratoire, sur des tissus, des organes entiers, des animaux ou même des humains. En utilisant plusieurs types de stimulations, comme les ultra-sons, le sport ou les vibrations globales du corps, leur but est d’aider à reconstruire des tissus après des blessures, à protéger les organes dans des conditions extrêmes, ou à améliorer la performance des sportifs. Aujourd’hui, les scientifiques sont ainsi en mesure d’identifier des voies de signalisation utilisés par les muscles de notre squelette ou du cœur grâce aux capteurs présents dans les cellules.

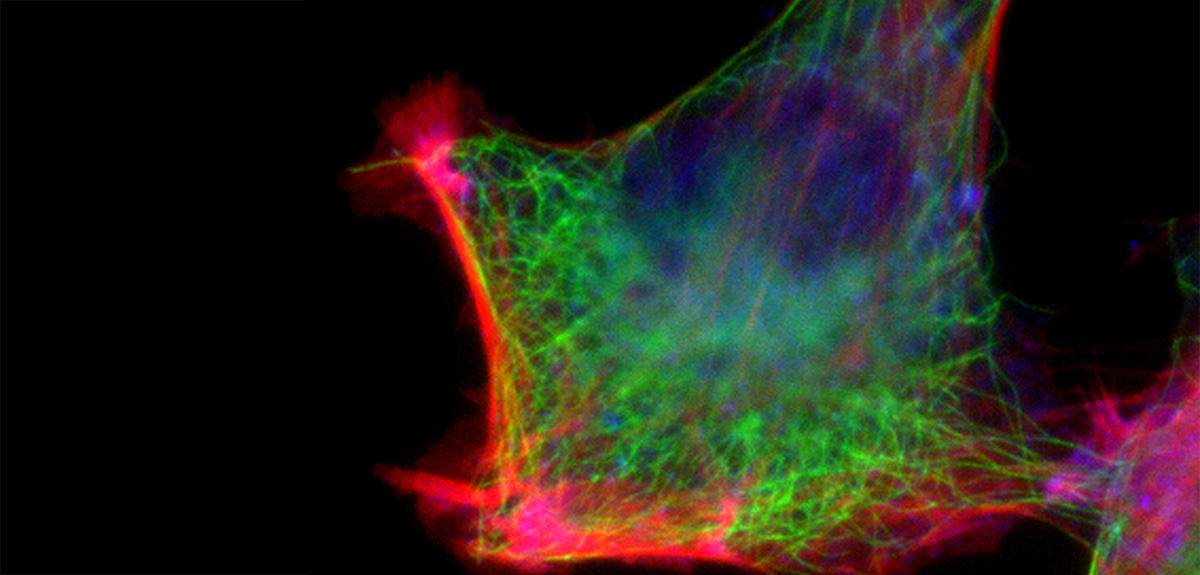

Illustration : Les cellules sous pression - Distribution du squelette de microtubules (vert) et d'actine (rouge) dans une cellule en migration (Noyau en bleu, échelle 10 µm). Cliché C. PLESTANT/R.-M. MEGE - CNRS Images

Centre Sciences, CNRS délégation Centre Limousin Poitou Charente, Université d'Orléans et Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges

Philippe GERMAIN, Enseignant à l'UFR-STAPS de l'Université d'Orléans et Chercheur dans l'équipe Biologie Cutanée et Microenvironnement au CBM - CNRS d'Orléans

Entrée gratuite - Accès à partir de 18h45